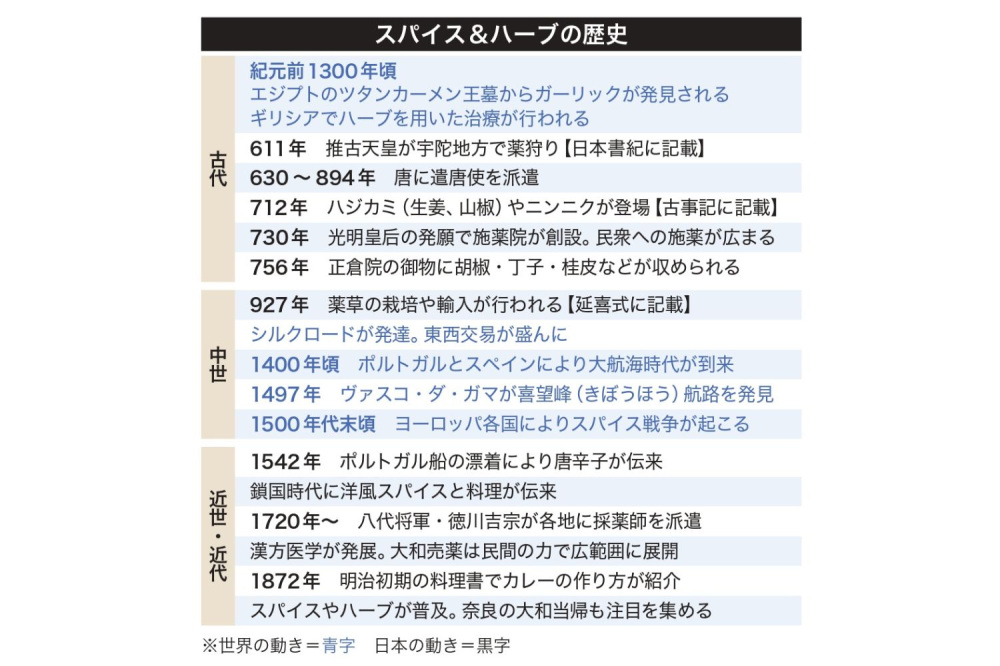

スパイスとハーブの始まり

INDEX

始まりは「薬」だった

私たちの食事や生活に彩りを添えるスパイスやハーブ。ルーツをたどると、古代では主に、薬用・薬味として重宝されていたようです。奈良時代の歴史書『日本書紀』には「菟田野に薬猟す」という記述があり、推古天皇が現在の奈良・宇陀地方で薬狩りをされたとあります。朝廷と薬の関わりは深く、藤原京(694~710年)跡からは薬のことを記した木簡も出土。奈良文化財研究所の史料研究室長で、発掘調査に関わる馬場さんも「当時の最先端の医療チームが平城京にいた。薬の名前が書かれた土器も出土している」と言います。

奈良と唐のつながり

「日本に伝わったスパイスや薬は(世界から)唐※が集めたもの(馬場さん)」で、奈良時代、遣唐使船などにより唐の医療制度の導入や薬の輸入が行われました。その頃、いくつかの寺院では秘伝の処方による薬が作られ、 施薬 が行われました。光明皇后の発願による施薬院もそのひとつです(インタビュー参照)。光明皇后ゆかりのお寺である[法華寺]の 浴室 や、聖武天皇が創建した[霊山寺]の 薬師湯殿 などの取り組みには、仏教の慈悲の思想に基づく民衆への救済と慈愛の心が表れています。また、施薬には、古くから国内に自生していた薬草も使われており、万葉集にも詠まれた植物などを展示する[春日大社]の 萬葉植物園( には、クズやノビルなどの薬草が当時の面影を伝えています。

※唐=7世紀から10世紀初頭まで中国を統一していた王朝。

受け継がれるスパイスとハーブ

古代人の豊かな食生活

奈良時代の都である平城京での食生活は、どのようなものだったのでしょう。『万葉集』の一首、長忌寸意吉麻呂(ながのいみきおきまろ)の作※に、ヒントがあります。「この歌に登場する鯛のように、魚料理に薬味を入れるなどして食べたはず」と馬場さん。「古代人は、スパイスの薬効を知って使用していたと考えられ、肉や魚をよく食べていた。肉に関する木簡も見つかっている(馬場さん)」とのこと。身近な薬草で工夫された奈良時代の食事の様子が思い浮かびます。

そして現在、その歴史を紡ぐように、スパイスやハーブのお店が街中に続々と誕生し、にぎわっています。2024年の春夏は、奈良でゆかりの場所や人気のお店を訪ねながら、更に進化したスパイス&ハーブの旅をお楽しみください。

※長忌寸意吉麻呂の一首=「醤酢(ひしほす)に 蒜(ひる)搗(つ)き合(か)てて 鯛願ふ われにな見えそ 水葱(なぎ)の羮(あつもの)」/「醤酢」は醤油の原型と言われるもろみのようなもの。「蒜」はニンニクのような香りの強い野草。「水葱の羮」はミズアオイという野草のスープのこと

・参考文献:日本香辛料研究会編『スパイスなんでも小辞典~おいしくて体によい使い方』/奈良県「奈良のくすりの紹介」

奈良のスーパーフード

「大和当帰(やまととうき)」に注目!

日本原産の薬草として知られる「大和当帰」は、17 世紀の中頃から大和地方に野生していた深山当帰(みやまとうき)の栽培が始まりと考えられています。その根は、足腰の冷えや婦人薬として使用されますが、セロリのような香りの葉(トウキ葉)もハーブとして料理のアクセントや香り付けに活用。美容や健康に役立つ栄養成分が多く含まれ、免疫力の向上を促すスーパーフードとして注目を集めています。人気のお土産や話題のカフェメニューもあるので、ぜひチェックを。

INTERVIEW

奈良文化財研究所 都城発掘調査部 平城地区 史料研究室長

馬場 基(ばば はじめ)さんに聞きました

遺物が伝える奈良時代の暮らし

奈良時代の都「平城宮・京」からは、さまざまな食材に関する木簡や薬の名前が書かれた土器が出土しています。万葉集には薬草を使うことが詠まれた歌があったり、肉に関する木簡が見つかっていたりと、都の人々の食生活は、私たちが考える以上に豊かだったということが分かっています。「平城宮跡資料館」では、薬草が薬味として使われた内裏の食卓の復原や当時の暮らしに関わる遺物も展示しているので、ゆっくりとご覧ください。薬の「くす」は「奇す」、つまり奇跡であるという説があります。立后の早い時期に悲田院や施薬院※を置いた光明皇后は、現在で言う“薬マニア”。光明皇后関連の薬に関する木簡も見つかっています。奈良時代に薬として活用されたスパイスやハーブが更に多様化し、現代人の生活にも引き継がれていることは、時を超えた奇跡なのかも知れませんね。

※悲田院や施薬院=「悲田院」は貧窮者や孤児などの救済施設。「施薬院」は貧しい病人に薬を与え治療をした施設のこと。723年、光明皇后が興福寺に最初の悲田院と施薬院を創設したと伝わるのが最古の記録。