匠が受け継ぐ伝統の技 奈良の工芸

奈良には、奈良筆をはじめ、奈良墨、奈良漆器、奈良団扇、赤膚焼など、長い歴史を誇る伝統工芸が今も息づいています。なら工藝館では、工芸に携わる若い人材の育成のほか、伝統工芸品の展示・販売を通じて工芸品の普及に取り組んでいます。

見学、お問い合わせその他詳細はなら工藝館公式ウェブサイトをご確認ください。

奈良筆

わが国における毛筆の沿革は、漢から伝来して早くからあったものに違いありませんが、長穂の唐式筆は、僧空海が遣唐使であった頃、唐で製法を修め、帰朝後、大和国今井の酒井名清川に作らせ、嵯峨天皇と皇太子に献上したといわれています。その後この清川の子孫が今井で毛筆製造に従事しましたが、次第にその中心が墨産地で寺院などの需要の多い奈良へ移行し、発達しました。空海が教えたという筆は、芯毛の腰を麻紙のような紙でしっかりと巻きかため、芯にうすく衣毛をかぶせて穂を作る巻筆といわれるものです。

今日のような無芯筆がつくられるようになったのは、江戸時代の元禄期になってからです。細井広沢(ほそいこうたく)が強弱の毛を組み合わせてまぜ込み、糊で固める水筆をつくり、その後はこの方法による毛筆が多くなり、各国、各所で毛筆が製造されるようになりました。その後、水筆の他に捌筆も製造され、書道の興隆とともに書風、書法に合う大小・長短・柔剛、数百種に分かれる現在の毛筆となりました。

昭和52年10月奈良筆は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」により通産大臣の認定を得、伝統的工芸品として指定を受けました。今日の主産地は、奈良、広島、愛知、仙台、新潟などで、墨とは異なり、有力な産地が別にあるとはいえ、高級品を中心にわが国毛筆製造業発祥の地としての貫禄を依然保っています。

奈良墨

墨は、奈良の伝統産業を代表するものです。その成り立ちや歴史、現在の製造規模からいっても、他に例のない奈良独特の産業です。墨には松脂を燃やして造る「松煙墨」と、菜種や胡麻、桐の油を燃やして造る「油煙墨」とがあります。南都油煙墨と呼ばれた、いわゆる奈良墨は大同元年(806年)遣唐使として唐へ行った空海が、筆とともにその製法を持ち帰り、興福寺二諦坊で造ったのが始まりといわれています。

一方、松煙墨は、それより遅く藤原時代以後、紀州や近江で作られましたが、鎌倉時代に滅亡しています。奈良墨は二諦坊で製造されましたが、天正年間になって松井道珍(古梅園の始祖)が出て、南都墨の声価を高め、民間事業としての基礎を固めました。

その後、奈良に製墨所相次いで誕生し、全国各地の優秀な技術や工人が集まって来ることになり、その結果各産地が衰退し、今日では全国シェア90%を誇っています。

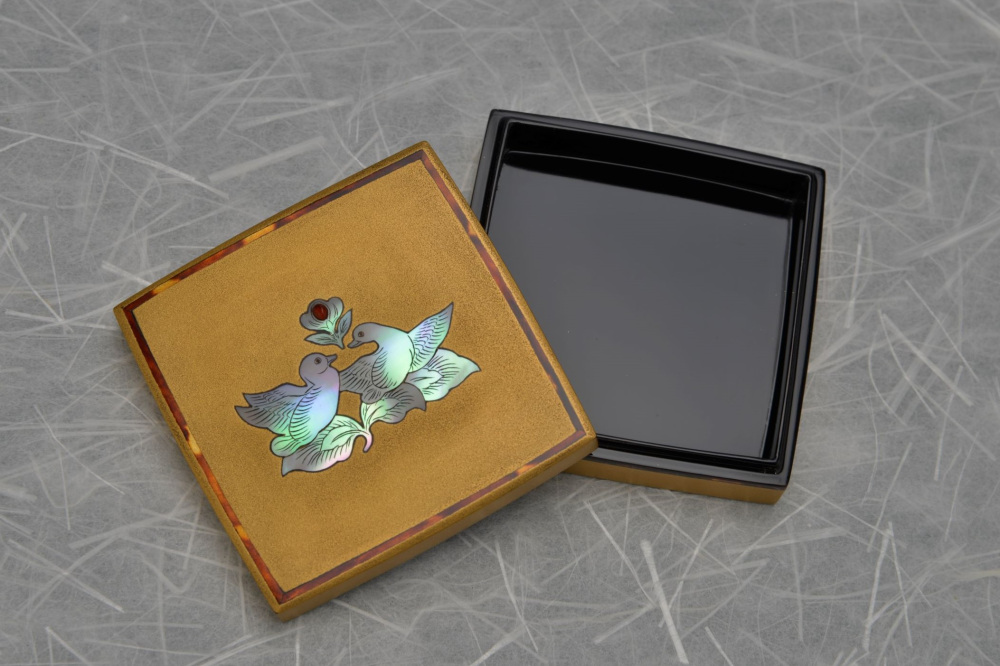

奈良漆器

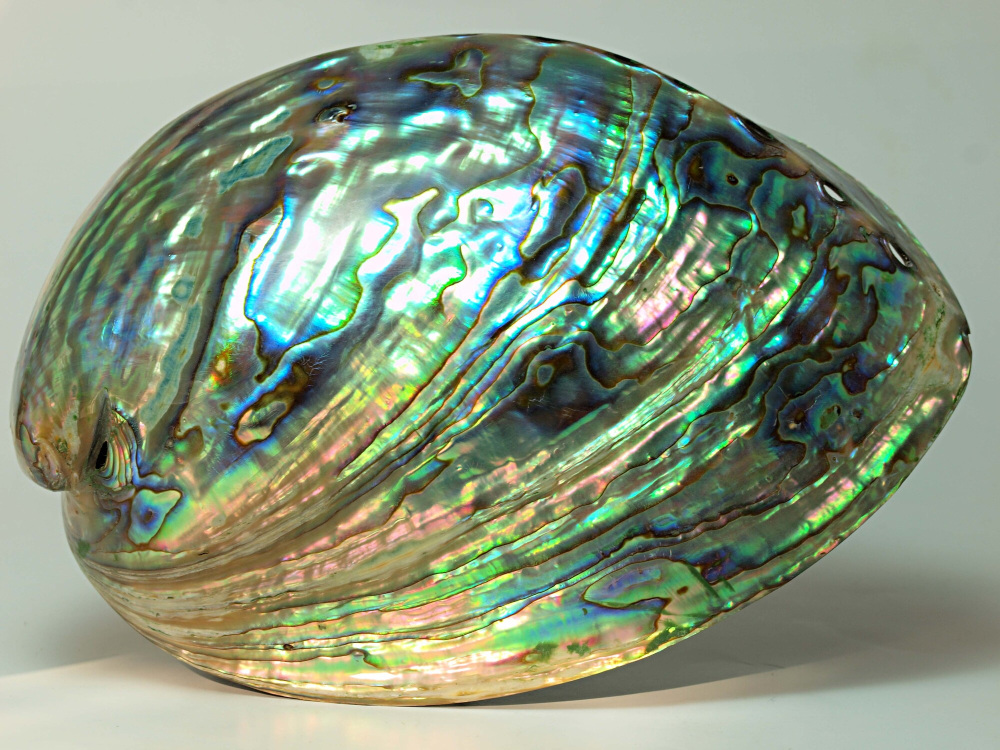

わが国を代表する漆芸は、仏教伝来を契機とした天平文化とともに花開き、漆で絵を描いたもの、螺鈿、金銀平脱、平文など多種多様な技法を自由に駆使して、目の覚めるような美しい器物を残しています。おそらく、直接器物を輸入すると同時に、工人を中国から招いて製作にあたらせ、日本人に伝習させたのでしょう。そのころの数多くの作品が、正倉院に収められているので、奈良は、日本の漆器の発祥の地といわれています。

中世になって、塗師・漆屋座が登場します。南都に住んで、社寺に所属し、建造物の塗師として活躍しながら、器物としての漆器も制作していました。また、茶の湯の発展とともに、茶道具関係の塗師に名人上手が現れ、江戸時代には、武具の塗師を職業とする人もいました。

その後、明治に入って奈良博覧会会社が設立され、正倉院宝物や社寺の什器がはじめて公開された明治8年の第1回博覧会の開催によって奈良の漆工達は大いに啓発され、これらの模写事業を興して、工芸品としての奈良漆器の復興がはかられました。なかでも、螺鈿塗の技法は、奈良の独壇場です。

奈良団扇

奈良団扇は美しく染めた和紙に巧みに施されたすかし彫りで名高いものです。絵柄には鹿や藤の花など主に奈良の代表的な風物が取り上げられ、その雅趣が古くから人々の間で珍重されてきました。古くから春日社の神官たちが手内職として作った団扇が、奈良団扇の始まりと伝えられますが、当時の団扇は現在のような風流なものではなく、実用的な渋団扇でした。

すかし彫りを用いたものが作られるようになったのは応永年間とされ興福寺伍太院の僧が初めて作ったという説や、団扇の製法を業としていた岩井善助という人物が始めたという説などが伝わっています。

赤膚焼

現在の赤膚町を中心とする西の京丘陵一帯は、古くからの窯業地で、土器、火鉢などの制作が盛んに行われ、貴族や諸社寺の需要に答えていたと思われます。後に茶の湯がおこると土風炉が作られるようになり、桃山時代の天正慶長の頃には、大和郡山城主大和大納言秀長が尾張常滑から陶工与九郎を招いて風炉をはじめ茶陶を作らせたとされています。

江戸時代に入ると、元和年間(1615~1624)には遠州流の開祖小堀遠州が好みの陶器を作らせ茶道具として世にしらせたとも、また正保年間(1644~1668)には、京都より野々村仁清(ののむらにんせい)が来て京風の茶器の製法を指導したとも伝えられています。その後江戸中期には、大和郡山城主柳沢堯山公が京都清水より陶工伊之助、治兵衛の2人を招き、窯を復興し、郡山藩御用窯として保護奨励することになります。

楽焼茶碗を堯山公に献じて木兎の号を得た郡山藩の御殿医青木木兎(もくと)や大和郡山市内で小間物正を営みながら楽焼を始め、多くの名作を今に残す奥田木白(もくはく)らによって赤膚焼の声価を全国に高めました。現在は、この伝統の上に新境地を求める作家もあり、奈良固有の焼物として愛好されています。

奈良晒

奈良晒は、遠く古事記の昔に源を発しますが、麻織物の一級品としてその名が天下に知れ渡ったのは、江戸時代初めのことです。清須美清四郎という人が、桃山時代天正年間に、従来の晒法の改良に成功し、にわかに盛んになったといわれています。それまで晒は、主として僧侶や神官の衣装として用いられ、武士の裃や夏のひとえものとして、販路が広がりました。もちろん、幕府にも納められ、徳川家康は御用品とするとともに、奈良晒の製造・販売を掌握・統制する制度を作っています。それほどの発展産業でした。

大麻糸を約1ヵ月かけて丁寧に織り上げられた麻布が、その真白く涼やかな容姿を完成させるのは渓間の清流であり、越後上布は雪を母とし、奈良晒は岩走る垂水から生まれると云われてきました。その清楚で気品のある風合は、古来よりの狂言、舞楽衣裳など特殊な用途に加え、現在では茶巾、正倉院宝物をデザインしたテーブルセンター、暖簾なども作られています。

古楽面

日本の古楽面は、7世紀のはじめ推古天皇のころに、仏教とともに仏教美術の1つとして大陸から伝わったものです。その大部分は、奈良の社寺に宝蔵されています。最初は、伎楽とともに「伎楽面」が、伎楽にとってかわった舞楽(雅楽)の「舞楽面」、つづいて、仏像その他の信仰対象を寺外に持ち出して練り歩いて、広く一般大衆に功徳と法悦を与えるための行事、道行のときに使用する「行道面」が、伝来してきました。

11世紀になると能楽や狂言の誕生とともに、日本独自の面が生まれました。これらのうち、主として舞楽・伎楽の古面を中心に模造して、鑑賞用として作られるようになったのは、近代になってからですが、とくに第2次世界大戦後、日本人が固有の古美術を考え直し、その貴重さに気づいてからは、単に奈良のみやげ品ではなく、室内装飾用の工芸品として、百貨店などでも扱われるようになりました。一方、奈良には、能・狂言にも使い得る木彫の面を制作する作家も活躍しています。

奈良一刀彫

奈良一刀彫は奈良人形とも言われ、平安時代の末期にはじまる春日若宮おん祭の田楽法師の花笠や島台を飾った彩色の人形がその始まりと伝えられています。その後も奈良の人形づくりは、春日社などの祭礼や儀式をいろどるかたちで発展し、安土・桃山時代には、更に飛躍します。この時代、信長、秀吉、家康ら時の覇者に各地から献上の品が贈られています。奈良からのそれの筆頭は、美しく色どられた盃台でその盃台上を飾ったのが奈良人形の能人形であったと「多聞院日記」などに記録されています。ちょうどこの時期は、中国渡来の散楽に始まった猿楽能が能楽として確立して、能人形が主体をなす奈良人形固有の形態が定まった時期でもあります。

見学できるスポット

- なら工藝館

- 奈良の伝統工芸の発展を図るため、「受け継ぐ」「創作する」「開放する」の3つの理念で造られた「ならまち」の中心に位置する施設です。…

- もっと見る