大阪・関西万博と奈良の魅力満喫、世界遺産を歩く、1泊2日モデルコース

2025年4月13日から10月13日まで開催される「EXPO 2025 大阪・関西万博」。

大阪・関西万博の次の日から奈良市を巡るモデルコースをご紹介します。

世界遺産に登録されている興福寺や東大寺、春日大社など、奈良公園とその周辺の見どころが満載。

これを読んで、ぜひ大阪・関西万博とあわせて奈良へ旅行しましょう!

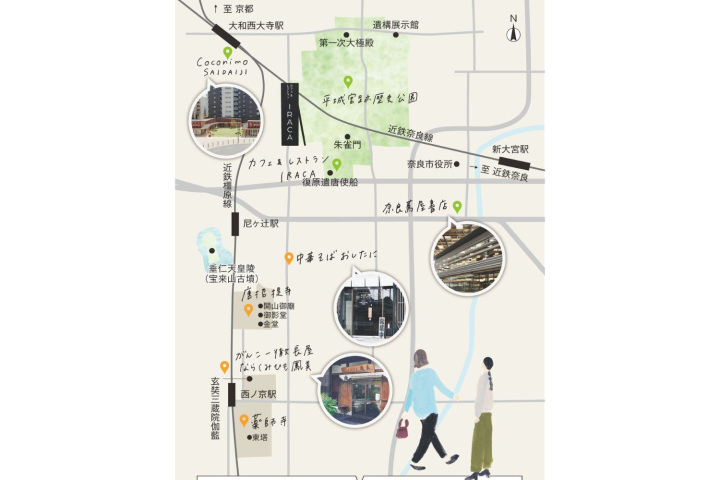

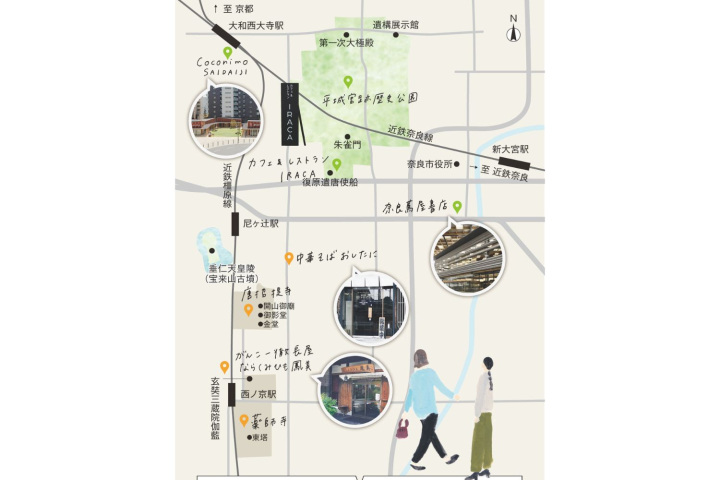

【奈良市内 コース総距離:約10km 】

- 所要時間

- 1泊2日

- 交通手段

- 電車・徒歩

このコースで訪れるスポット

大阪・関西万博

2025年4月13日(日)から10月13日(月)までの184日間、大阪の「夢洲(ゆめしま)」で開催される、2025年大阪・関西万博。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、「未来社会の実験場」として、会場では世界中の先端技術や新たなアイデアが発信されます。

【宿泊】奈良市内ホテル

近鉄奈良駅近くの猿沢池の周辺や、近鉄奈良駅~JR奈良駅周辺には、さまざまな飲食店が充実しています。奈良名物の柿の葉寿司や茶粥はもちろん、地元の食材を使用した洋食・イタリアンなどのお店や、伝統的な町屋を改装したお店でのディナーもおすすめです。

【画像:若草山からの夜景】

興福寺

南都七大寺の中で最も密接に奈良の街とつながりを持ちながら発展した寺。710(和銅3)年、藤原不比等が飛鳥から平城京へ前身の厩坂寺を移転したもので、藤原氏の氏寺として、藤原一族の隆盛とともに寺勢を拡大しました。最盛時には数多くの堂塔僧坊が立ち並んでいたといいます。また、神仏習合の影響をうけ、春日社と一体化し、時には僧兵をしたがえて朝廷へ強訴に及ぶまでになりました。1180(治承4)年、平家に焼き打ちされ、ほとんどの堂が焼失しますが、直ぐに再建されました。鎌倉時代には大和守護職の実権を握り、実質的に大和国一帯を支配していました。現在の堂塔は、鎌倉以降の建物を一部残し、広い境内に東金堂・中金堂・北円堂・南円堂・五重塔・三重塔・大湯屋・大御堂・国宝館などが建並び、仏教彫刻類は天平時代や鎌倉時代の至宝を数多く保存しています。

※中金堂は2018(平成30)年に落慶しました

飛火野

春日大社境内 飛火野は、春日大社表参道に面した広大な芝生の原。鹿が常に群れ遊び、御蓋山(みかさやま)の絶好のビューポイントです。現在は飛火野(とびひの)と呼ばれていますが、古くは春日野(かすがの)とも呼ばれ、御蓋山を仰ぐ古代祭祀の地でした。「飛火野」の名の由来は、鹿島大明神が春日の地にお着きになられた時、お供の八代尊(やしろのみこと)が道明かりとして口から火を吐き、その炎がいつまでも消えず飛んでいるように見えたことからこの名がついたとも、飛火が古代の通信施設「烽火(のろし)」の意味であるからだとも言われています。万葉の昔には貴族たちが打球(ポロ)をしたり、平安時代にも若菜摘みや花見など、春の遊びの名所として知られていました。

春日大社

奈良時代の初め、平城京鎮護のために茨城県鹿島の武甕槌命(たけみかづちのみこと)を御蓋山(みかさやま)の山頂にまつったのが起こりとされています。神護景雲(じんごけいうん)2年(768年)、称徳天皇の勅命により現在の場所に社殿を造営し、千葉県香取から経津主命(ふつぬしのみこと)、大阪府枚岡から天児屋根命(あめのこやねのみこと)、比売神(ひめがみ)をあわせてまつりました。

平安時代になると皇族や貴族の春日詣も盛んになり、20年ごとの式年造替の確立に伴い、本殿以下各社殿は現在のような規模になりました。また中世以降になると武家や庶民にも信仰が広まり、全国各地に3,000社を超える分社が造られるまでになりました。

境内には「万燈籠」で知られるさまざまな形の釣燈籠、石燈籠があり、それらの多くは庶民の寄進によるものだということからも、庶民信仰の深さを伺い知ることができます。毎年2月節分の日と8月14・15日にすべての燈籠に火を入れる「万燈籠」の神事が行なわれ、その幻想的な美しさに、多くの参拝客が訪れます。

若草山

年に1度の「若草山焼き行事」でも有名な若草山。3つの笠を重ねたように見えるため「三笠山」とも呼ばれています。

山麓のゲート(南北)から入山し、一重目、二重目、山頂(三重目)、鶯塚古墳周辺道など、それぞれ異なる景観を楽しめます。山麓ゲートから山頂までは徒歩約30分~40分。若草山山頂からは、東大寺、興福寺など、奈良の景観を眺めることができます。開山期間は、3月第3土曜日~12月第2日曜日。9時から17時まで。

また「奈良奥山ドライブウェイ」を通り、車で山頂(三重目)へアクセスできます。山頂から眺める夕日や夜景(新日本三大夜景)は圧巻です。

東大寺

奈良の大仏さまで知られる奈良時代創建の代表的な寺院、華厳宗大本山・東大寺は、都である平城京に全国の国分寺の中心として建立されました。

大仏殿は世界最大級の木造建造物です。

743(天平15)年に聖武天皇が生きとし生けるすべてのものが栄えるようにと願い、盧舎那大仏(るしゃなだいぶつ)造立の詔を発し、

752(天平勝宝4)年に大仏さまは開眼されました。以降次々と堂塔が建造され、40年近くかけて伽藍が整いました。

都が移ったあとも大仏さまの寺として朝野の篤い信仰を集めました。

しかし、1180(治承4)年、平重衡の軍勢によって大仏殿をはじめ伽藍の大半を失いました。

重源上人によって再興されましたが、1567(永禄10)年の三好・松永の乱で、わずかな建物を残して再度焼失してしまいます。

現在の伽藍の多くは公慶上人らによって江戸時代に再興されたものですが、法華堂や転害門、南大門をはじめ、各時代を代表する国宝建造物を含む多くの文化財を伝えています。

奈良国立博物館

仏教彫刻、仏教絵画など仏教美術の名品が多数展示されており、なら仏像館では100体近くの仏像を常時展示しています。

新館では年2回ほど特別展を開催しています。特に秋の正倉院展には全国から多くのファンが訪れます。

依水園・寧楽美術館

かつて奈良晒の御用商人が別邸として作った庭園で、昭和50年に国の名勝に指定された。若草山や春日山、東大寺南大門の屋根が借景となり、あたかも若草山の芝生が園内まで続くかのように中の島と築山は芝生でおおわれています。また園内には、寧楽美術館があり、東洋古美術品を収蔵・展示しています。